《现代电影技术》|陈宝权等:基于人工智能技术的未来影像研究与思考

时间:2025-03-08浏览次数:

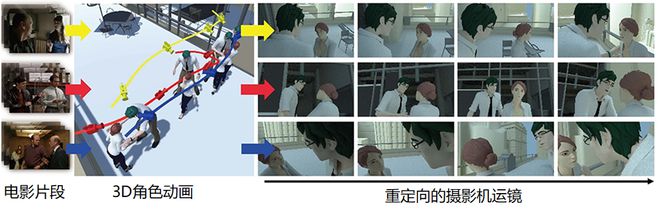

我国利用AI技术进行电影制作的最新案例中,影片《异人之下》的创制过程极具代表性。其在制作过程中将真人摹片动画与人工智能风格迁移(Style Transfer)技术结合[14],取得了重要的技术突破。常规的真人摹片动画包括两个工作流程★★★,即实拍及手工摹片。具体而言,真人摹片动画通常先拍摄真人演员的表演,之后将拍摄的线帧/秒的画面,再逐帧将画面迁移为漫画风格★★,最后重新转换为动画的制作方法。

《流浪地球》系列科幻电影导演郭帆认为,在如今科技应用与艺术创作紧密相连的时代★,对于AI应用的讨论是非常有意义的话题★★。《流浪地球》第三部的创制过程中也已开始尝试应用AI技术[6]★★,比如在美术概念设计阶段★★,AI可快速实现创意可视化★★。不可忽视的是,AI技术正在改变电影创制方式,从而实现影视创作工作流程的逐步优化,为创作者提供了更为广阔的想象空间。未来,AI技术有望对个体专业化创制实现更广泛赋能,突破传统影像边界★,为影视创制带来更多元的维度。

AI时代的电影作品,无疑消弭了所谓现实与虚幻、真实与反真实、商业大片和中小成本独立影片间各方面的边界。AI为我国电影行业丰富且优秀的故事讲述提供了机遇,用电影发出中国声音★,用电影讲述中国故事。2020年2月,孙立军教授执导、运用三维渲染二维视觉效果的水墨动画短片《秋实》★★,以极具风格的中国审美入围第70届柏林国际电影节[15],让世界领略了新时期水墨动画的技术创新和审美意境。对艺术家而言,艺术家自己的风格就是作品的灵魂,目前发布的诸多AI大模型更侧重西方审美★,而中式审美在AI大模型中的缺失,是值得中国电影从业者关注的重要论题★。在某AI大模型生成的内容中,来自中国的大熊猫坐在地中海前拉大提琴,即该模型尚未掌握东方审美核心,侧面说明了建立中国自主、中式审美的AI大模型和数据集的重要性。

电影与AI技术的结合正在重塑我们对世界和未来人类本身的理解★。这种同构性不仅体现在技术层面,更在文化和哲学层面展现出深刻联系。电影作为一种艺术形式★,通过视觉和听觉手段传递情感和思想;而AI技术通过算法与数据处理模拟和增强人类的智能行为,两者在追求创新和突破的过程中★★,都致力于探索未知★★、挑战极限,展现出惊人的相似性★。

人工智能(AI)作为计算机领域热门且重要的分支,近年来得到飞速发展★,从模式识别、图像处理★★★、自然语言处理(NLP)到自动驾驶★、医疗诊断,AI技术正逐渐改变我们的生活和工作方式。电影作为和图像★★★、内容密切相关的产业★, AI技术在影视创制过程中的应用已愈发广泛。AI技术被应用于从剧本创作到后期制作的电影创制全流程,全面提升了工艺链工作效率并开辟了新的创造可能性。随着人工智能生成内容(AIGC)技术的快速发展,特别是OpenAI Sora等文生视频工具的出现,AI在电影制作中的作用越来越受到瞩目。

[4] 李道新★★★,侯光明,饶曙光,等★★.中国自主电影知识体系建设的挑战与愿景——对中国电影知识体系平台CCKS的讨论及其延展[J].中国文艺评论i★★.zgwypl.2024★.10.006.

工业光魔(ILM)前CEO,数字王国(Digital Domain)创始人★★★、前首席执行官(CEO) 斯科特·罗斯(Scott Ross)既是电影制作专家,也是数字电影行业的先驱者,见证了从模拟到数字时代再到人工智能时代的影视行业技术发展历程。计算机图形学(CG)领域是与好莱坞电影技术发展最为息息相关的技术领域之一★★★,罗斯在2024年与北京大学智能学院陈宝权教授就AI与未来影像的思考分享中,贡献了诸多精彩观点。

作为热衷引入新兴技术的导演★★,詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)的目标即是尽可能优质高效地按照设想制作电影,他将AI视为一种能帮助其实现这一目标的工具,诸多工作环节可通过AI实现简化★★。如引入AI技术后的生产管线将不再需要一个艺术部门来完成概念创意或者外观设计,仅需一个懂得如何编写提示词(Prompt)且能在人工智能环境中熟练工作的从业人员。AI可生成50种不同的图像让导演直接从中筛选,仅回答★“是”或★“否”即可。此外,AI还能创建LED虚拟摄制所需虚拟场景★。但部分专业人士认为,当前热门的LED虚拟摄制或将很快被新技术取代,相关技术公司正在创造出更为逼真的虚拟人类★★,未来机器学习(ML)和深度学习(DL)的表现会越来越好,对于真人演员的需求将进一步缩减,这也给演员们敲响了警钟。

[2] 未来影像高精尖创新中心★★. 独家 揭密“北京八分钟”背后的黑科技——张艺谋导演背后站立着来自母校的科技团队![EB/OL]. [2024⁃11⁃13].

影视行业与计算机技术的紧密联系,使其在过去几十年持续实现技术演进,数字3D★★、数字视效、虚拟摄制★、动作捕捉★★、虚拟现实★★★、实时渲染等创新技术为电影制作带来了诸多革新★★。20世纪70年代末开始★,好莱坞电影导演乔治·卢卡斯(George Lucas)在拍摄《星球大战》时首次运用计算机合成技术,标志着数字技术在电影中的首次应用,使电影进入了数字影像时代。1986年★★,史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)收购卢卡斯影业的计算机动画部门★★★,成立皮克斯动画工作室(Pixar Animation Studio),推动了三维模型转化为逼线年★,《玩具总动员》作为世界上第一部长篇计算机动画电影上映,展示了最新计算机渲染系统的应用。2009年,《阿凡达》的公映给观众和业界带来了新的视角★★★,该影片全面应用虚拟摄制技术★★,使导演可在第一时间看到实拍演员、真实场景和虚拟场景的实时合成效果★★,并实现了动作捕捉和表演捕捉。《猩球崛起》系列从侧面呈现了动作捕捉技术的发展,其摄制过程克服了户外动作捕捉复杂的环境干扰,实现了多人动作捕捉。《狮子王》则将元宇宙技术全面引入电影摄制过程中,创新应用虚拟资产★★、虚拟现实★、虚拟勘景等手段★★,实现了全CG打造3D★★★“真人版★★”电影。《曼达洛人》的问世标志着虚拟摄制技术的新发展,该剧使用StageCraft平台,以LED背景墙的形式将实时引擎渲染生成画面与演员表演及现场置景结合,打造真实的现场动态照明和环境光效果★,使本已被虚拟摄制模糊的电影前后期环节实现深度融合★★。

这一过程中★★★,《异人之下》技术团队探索出一套全新的电影制作流程和技术,包括真人实拍★、关键帧摹片、动态摹片、3D视效制作、2K升4K技术等★,这些技术的引入让制作出的画面实现了大银幕放映的预期,完成了一种全新影像质感呈现,也是AI参与电影制作的一次有益探索★★。联合导演夏鹏认为★★★,尽管该片的技术探索尚有不足★★,但随着未来技术的快速进步,电影工业化制作正面临的实际问题将会逐步解决,例如目前诸多文生视频(T2V)或图生视频(I2V)的画面精美且细节丰富★,但人物神情不够生动的问题★。影片《异人之下》的探索经验表明,解决这一问题既要结合演员的真实表演★★★,又要积极应用AI进行美术设定★★,从而创作出一种更新的艺术表达方式★。AI技术的应用有望使创作者们不再被资金、资源、时间成本等条件所限,扩展出更大的想象空间,从而更容易实现创意,进而将作品更完整★★★、更有效地呈现给观众。

当奇点到来,AI终将学会人类教授的内容★★。但人类本身存在诸多问题,我们很可能会看到AI被用于不义之地,若各国政府不设立适当的防护措施★,AI可能使人类面临巨烦。既然人类知道未来AI可能对其生存形成风险,就应在当下充分讨论并着手制定应对方案,以妥善解决这些问题。技术人员当前需要拓宽视野★★,不仅关心正在创造中的技术★★,同时更要关心相应技术可能带来的后果。

可以说,智能电影时代的AI成长空间是人类难以精准预判的,而AI技术在电影工业化制作过程中所具备的优势也逐步得以体现。2024年6月,孙立军教授创作(著)的世界第一本AI绘画专著《AI绘画:当代水墨艺术★★“正发生★★”》[12]出版,率先以先锋性、实验性的方式,通过将生成式人工智能(Generative AI)水墨绘画与原创水墨绘画“重屏”并置★,创造性地直观展现了AI与人类艺术的“对景★★★”与“对弈”★。北京电影学院制作的科幻短片《地球大炮》〔图8(a)〕、动画电影《愚公移山》〔图8(b)〕、仿木偶全AI影片《景阳冈》〔图8(c)〕均因AI技术的应用体现出更高制作效率和更佳视觉效果。《铁血苍穹》〔图8(d)〕则是孙立军教授牵头创制的一部院线科幻大片★★★,该影片除海报上的书法外,所有画面★、影片中运动的镜头等全流程均通过AI制作完成,极大程度节省了制作成本,影片海报仅需约50元便可完成,远低于当前行业内传统设计工艺下所需的2~3万元设计与制作成本。动画短片《宇宙牧场》由北京电影学院一名本科学生仅用两周时间独立完成,而按照北京电影学院传统教学规划要求★,相应内容制作在一年内完成即可。由此可见,人工智能时代的影像创制可在成本投入与团队规模方面实现相当大程度的优化★★。

第二阶段则是第三次科技革命后的数字电影时代,解决了胶片电影在摄制与放映时质量不稳定、成本过高等问题。第三阶段则是我们当前正在经历的智能电影时代★★★,4D电影、8K播映、LED放映系统等均在极大程度上实现了感官体验的延展,并仍具备无限的发展空间。从电影诞生到智能电影时代到来历经近百年,而从计算机介入电影制作,到取代胶片仅用了20余年[8]。国产动画电影作为我国电影产业的重要分支,同样在技术变革的浪潮中持续探索着符合民族和时代需求的发展路径。而今,智能电影时代的动画电影制作在计算机技术辅助下,得以呈现更加惊人的效果[9]。

北京大学博雅特聘教授、智能学院副院长,IEEE Fellow★★★,长江学者特聘教授,主要研究方向★★★:计算机图形学、三维视觉与可视化。

[19] 李道新,杨向华★★,陈刚,等★.中国电影数字化的战略转型与发展趋势[J].当代电影,2022(12)★★★:4⁃15★★★.

理解作为智能体的AI★,首先要了解AI技术的发展阶段。AI技术发展的第一阶段,开发者们创造一系列软件工具★★★,使工作流程更具创意、更加便捷★。第二阶段的AI技术发展使诸多工种被逐渐取代,其中受冲击最严重的将是那些相对创意简单且艺术性较低的领域★。此阶段的典型例子可参考印度影视制作行业由于AI技术的诞生与不断发展★,其庞大的视觉特效和动画人员队伍正在被AI智能体所取代,大批从业人员面临失去工作的危险。AI技术飞速发展的新能力造成诸多单调★★★、重复性工作被取代,但就创造力而言,这种新的智能体有望激发本就具有创意的从业者获得更多灵感。

AI技术在电影创制过程中展现出飞快的进步★★★,如镜头长度引发的剧烈闪烁、风格迁移后效果不理想等技术问题★★★,由于AI技术的迭代升级,在之后短时间内便得以解决。影片制作最终以编程和其他技术手段来干预AI的产出效果★,让影片呈现出2★.5次元风格★★★,既保留了真人演员表演的细腻情感,也兼顾了动漫的绘画感,在银幕上实现了创造性呈现。

AI技术可能会是一个打开电影人们想象力的“法宝”★★,对于最前沿的AI大模型,我们可形象化类比其为一个无形的人类——计算机硅人类。如果仅基于好莱坞影片作为学习数据,将陷入重复好莱坞叙事模式、创作风格、消费理念的模式,有悖于当下的技术发展机遇和文化强国时代使命。如何训练影视创作AI大模型有效辅助中国式审美表达,从而真正意义上实现中国式创新,是我们必须思考的问题。诚然,我国悠久的文化底蕴不是简单“解码”可呈现的,需要技术专家与创作者形成合力★★,共同讨论并产生思想碰撞,在形成一定共识的基础上,以技术推动艺术发展★★★,将电影技术与艺术表达有机结合★★,更好地运用AI创作出优秀的中国电影及泛影像艺术作品★。

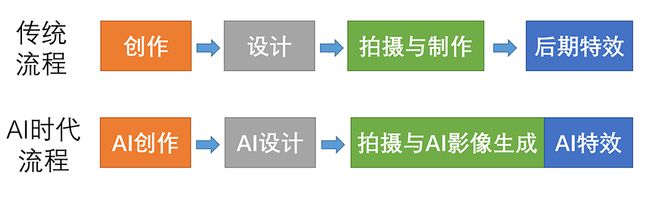

近年来★★★,随着人工智能(AI)技术的快速发展,其对电影行业的影响愈加深入★,甚至可能会颠覆电影创制流程★★。传统电影制作遵循创作、设计★★、拍摄制作、后期特效的流程,而在智能电影时代,AI不仅被用于剧本创作及辅助概念设计★,与此同时★★,摄影与AI影像生成也已紧密结合;随着后期特效中AI技术的应用★,其与电影创作与制作已密不可分(图1)。

[18] 李道新★★★.《逆行人生》:从“迭代现实”走向“算法现实主义”[J].电影艺术,2024(05)★:61⁃64★★★.

动画电影伴随着电影技术的发展历程大致可划分为三个阶段。在电影诞生阶段★,工业革命催生出胶片电影★★,胶片放映设备经历了从手动到自动的转变;通过放映机与留声机的结合★★★,电影从无声变为有声,感光材料和成像技术又让电影实现从黑白到彩色。作为胶片时代最具代表性的当属水墨动画电影★★,上海美术电影制片厂1963年摄制的《牧笛》[7]是当时极具代表性且彰显了中式审美的水墨动画电影★★★,其问世以独树一帜的中华民族美学风格在世界动画舞台享有盛誉★★★。从制作成本包括人力成本角度而言★,彼时一部10~20分钟时长水墨动画影片的制作成本惊人。

当前★★★,全球电影行业已进入大科学、大视听★★★、大融合时代,多学科多业务交叉渗透明显,生产流程持续优化升级,数字技术与实体经济、网络空间与现实社会融合发展趋势日益明显,进程不断深化。以人工智能(AI)★★、大数据★★★、云计算等新一代信息技术为核心的技术创新进入前所未有的密集活跃期,工程科技成为推动电影科技进步和产业升级的重要引擎。面向2035年电影强国建设目标★,电影行业需聚焦AI技术自主研发与大模型行业定制★★、新型放映模式拓展★、影院多业务融合等新领域新赛道★★★,加快推动电影创新技术研发落地,统筹推进“十五五”电影科技发展预测分析、电影国际标准突破跃升、放映装备国产化★、电影重点实验室创建等重点科技工作。随着人工智能技术的持续演进★★★,影像技术品质、视觉体验★★★、场景设计质量、制作效能持续提升,同时也给影像创作生产、传输分发、解码播映等产业节点带来风险和挑战★★。构建既促进技术创新和产业升级,又确保安全可控并符合技术伦理的AI发展环境★★★,是当前行业关注热点和难点。《基于人工智能技术的未来影像研究与思考》一文,从电影创制★★★、计算机图形学、三维视觉等多维度出发★,分析探讨了AI在计算机模拟★★、虚拟摄制、模型驱动、影像呈现★★、电影内容创制等领域的应用实践,提出了AI创制内容的审美策略和多样化技术落地思考★★,为构建我国新一代影像创制解决方案提供了技术思路。本文观点准确、内容详实,将带给从业者和读者深层次的思考启示,具有很好的行业指导意义和借鉴参考价值★★。

[3] 人民网★★. 《人民冰雪·冰雪科技谈》★★:★★★“自由视角+导播系统★”让观众随心所欲★“躺平”观赛★★★. [EB/OL].(2022⁃02⁃18) [2024⁃11⁃13].

艺术创作旨在表现立体思维★,整体的真实是电影的重要表现,而不能仅是某一点的真实。如何借助AI技术让内容更加多元化?如何从艺术创新角度解决AI大模型艺术审美偏差与风格多样化?基于当前AI大模型的学习效率,其可很快掌握某一特定艺术家的风格,然而如何保证艺术家对AI和相关技术的友好态度★★?如何保护或者锁定艺术家的作品版权与自身艺术风格★?这些问题是我国电影人和技术专家将要共同应对的挑战★★★。

北京电影学院副院长孙立军教授自1991年起成为中国第一批接触计算机技术的纯艺术生★★,至今从业近40年,是我国计算机动画的先行者。伴随着AI技术的快速发展,孙立军教授带领团队开始尝试在创制过程中灵活应用AI技术★★★,并制作了一系列实验影片★★★。其间,孙立军教授发现AI技术引入电影制作后,历经由模拟真实到超真实,再到艺术家们希望的“反真实★★★”过程,即因为过于真实,而出现的从“AI热★”到★★★“AI腻”的现象,且这一过程极为短暂[10,11]。

作为票房全球第二★★、影院银幕保有量全球第一的电影大国★,目前我国电影产业发展势头依然迅猛,各领域影视行业人员都对AI技术在影视行业应用这一话题极为关注。

【基金项目信息】国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项★★★“冰雪项目交互式多维度观赛体验技术与系统★”(2019YFF0302900);国家社科基金艺术学重大项目“中国特知识体系研究”(22ZD10)★;国家社科基金艺术学重点项目“中华民族现代文明视野下的动画电影东方审美研究”(24AC006)。

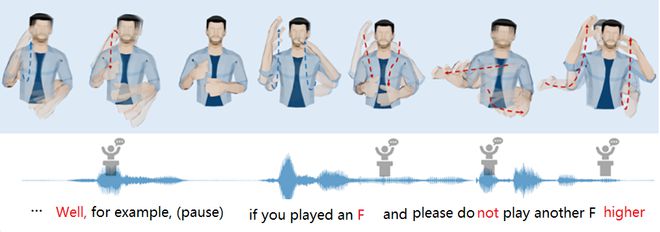

近两年,团队“人体动作控制”方面科研成果接连斩获SIGGRAPH ASIA 2022及SIGGRAPH 2023的最佳论文奖及最佳论文荣誉提名奖,使团队在具身智能研究领域获得了国内国际学术界的关注。系列研究可通过动作捕捉技术采集人体运动数据,运用深度学习、强化学习和语音、文字等多模态驱动方法实现运动的生成与控制,进而实现动画人物风格化手势动作等效果(图5)。

北京大学艺术学院副院长★★,长江学者特聘教授,澳门科技大学博士生导师★★,主要研究方向:中国电影史、影视文化批评、数字人文与电影研究、中国电影知识体系。

由北京大学艺术学院副院长李道新教授任首席专家的2022年度国家社科基金艺术学重大项目“中国特知识体系研究★★”,正在“新文科”和交叉学科的视野里★★★,努力整合北京大学人文社科与信息管理★、人工智能领域的学术力量和技术优势★★★。该项目联合清华大学、北京师范大学、北京电影学院、中国传媒大学以及1905电影网、中国国际广播出版社等多方力量,建设基于大数据与AI驱动的中国电影知识体系(CCKS)平台,并以影人年谱、电影计量为中心★★,借助平台建设和纸质出版,探索中国特知识体系建构路径[4]。该平台旗下CCKS⁃Cinemetrics (又名:PyCinemetrics)工具(图7),是国内第一款专用计量电影研究工具,主要功能包括:利用深度学习和PySide2 解析电影视觉风格★★★;使用TransNet V2将电影分割为镜头帧★★★,探索平均镜头长度(Average Shot Length)和节奏★;利用 K⁃Means 从镜头帧中提取主要颜色;使用EasyOCR提取电影字幕以获取影片对白;基于VGG⁃19的目标检测来识别隐喻性道具和物体★★★;通过 OpenPose检测骨骼点的比例以及在画面的占比,间接确定拍摄景别;基于PySide2集成各功能并提供良好的扩展性。目前★★★,研究团队已使用CCKS⁃Cinemetrics对经典电影进行计量分析测试★★,证明了软件的准确性和效率[5]。计量分析结果不仅可用于电影学研究,也可服务当前及未来的内容创作和人工智能制作★,为二者提供指导及训练所需数据集。

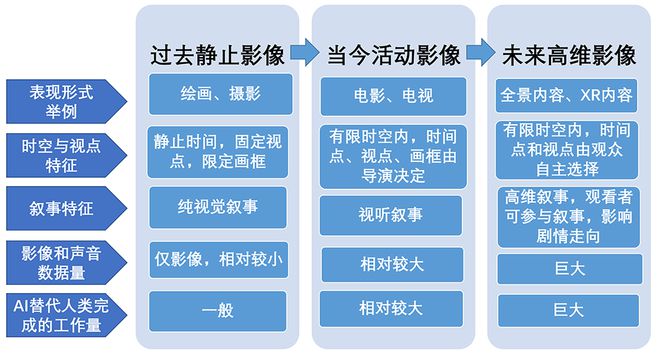

自2016年全球第一部AI剧本创作、真人参演的科幻片《阳春》(Sunspring)[1]问世★★,到2024年2月OpenAI Sora产品发布正式开启了文生视频时代,回顾近几年来AI参与电影制作的发展历程,从剧本创作到最终影片生成,AI从端到端的介入实现了故事创作和影像制作的效率提升★。同时★★★,AI在影像产业发展演进中发挥了重要推动作用(图2)★★,其可辅助人类完成影像、声音的制作和任务处理,人类得以将有限的精力投入到高创意性工作中,从而成就更多具备想象力、创新性和艺术性的精品佳作★,而影像媒介形式也将向更具沉浸感的方向发展。

在国家重点研发计划项目支持下★,高精尖创新中心科研团队研发的虚拟预演系统(图3)以真人表演+数字合成的形式展现了三维数字技术在影像创制方案实时预演中发挥的有效作用★,该系统被应用于《鼠胆英雄》《妈阁是座城》等多部国产电影的虚拟预演★★★。相关技术更是被应用于场馆演出和体育赛事等场景,从而实现对场馆设计、赛道模拟、拍摄机位模拟★★★、观众座位观赛视角模拟等的智能管理[2]★。陈宝权教授团队针对虚拟预演系统中不可或缺的摄影机轨迹规划开发了★★★“基于样例和关键帧的虚拟相机控制算法★★★”(图4),从真实的影片中学习摄影机运镜的手法,智能化控制虚拟摄影机运动★★★,实现有“电影感★”的拍摄,不仅提供了灵活、高效的摄影机控制★★★,更降低了虚拟系统使用的门槛,实现实时的摄影机轨迹编辑;“几何三维重建★★”研究基于多机器人协同实现高效场景扫描与重建工作,进一步提高了场景扫描效率,可实现真实世界的数字孪生,从而用于数字资产的采集和重建;“物理仿真模拟”研究则不断深耕于计算机语言表达和构建更加精准、全面的仿真环境,团队曾用计算机模拟液体表面张力可达到以假乱真效果,并可在动画制作中实现应用,系列成果使团队得以在物理仿真领域持续保持国际领先地位★★。

前文所述AI的发展阶段可简要概括为:第一阶段为创建AI工具★★★;第二阶段则是AI工具的介入改变工作流程★★,触发劳动力结构的重大变化★★★,使创作更高效★、更实惠甚至有望更好。罗斯提醒要谨慎对待第三阶段,即在某一时刻,未来学家雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)的奇点理论会成为现实,人工智能与人脑智能实现兼容★。罗斯相信后天培养胜过先天条件,即认为AI可通过不断学习获得成长,甚至表达情感★。因此,当奇点发生——库兹韦尔认为这一时间节点将为2033年左右——彼时AI将真正具有创造力,也就不再需要人类作为AI技术的接口。对于这一假想,罗斯表示,也许人类将会深挖人性★★★,并有能力与这些机器互动★★。参考以色列著名作家★★、《人类简史》作者尤瓦尔·诺亚·赫拉利(Yuval Noah Harari) 的说法★★★,这将是所谓的“新人类★★”阶段★。赫拉利同时提出,每个人在使用AI的过程中都处于跟AI交流的信息节点上,肩负着正确引导AI向着一种积极的、有利于人类发展方向的责任。

当前,AI技术与电影间的关系已密不可分,放眼好莱坞乃至全世界的电影制作团队★★,都在尝试开展电影与人工智能技术的深度融合创新★。好莱坞电影工业体系历经百年发展,具备较为深厚的积累与沉淀。AI技术到来使我国和全世界的电影制作行业站在同一起跑线上。这一变化为我们提供了更好的赶超机会★,换言之,新的颠覆性技术的到来为我国电影行业从业者提供了一个有望实现跨越式发展的机会。

影片《异人之下》在拍摄完成后,创制团队就一直在探索以新方式制作回忆部分动画的路径★★★,例如引入新的风格表达,从而使观众明确相关部分是对原画作的致敬★★。在AI技术引入前★★★,影片制作团队已耗时2年尝试采用传统摹片动画方式完成回忆段落。转折点发生在2024年初★,导演乌尔善与联合导演夏鹏共同讨论决定重新启用AI生成的方式制作回忆场景,即把实拍和二维画面结合★,在原有传统手工摹片基础上,通过AI技术对整个动画部分进行再次生成(图9)。尽管仅耗时2个月通过AI技术进行生成重制,但真人摹片动画技术的引入使影片《异人之下》的回忆场景以漫画风格实现视觉呈现★,与影片中存在的其他时间线在风格上拉开距离,从而达到表达回忆的统一视觉效果。

特别是近年来,快速发展的高维影像手段给影像产业带来了广阔的发展空间★,多视点★、多维度、互动式的观看内容层出不穷,电影《黑客帝国》开创的“子弹时间”360°拍摄方式已在体育比赛★、演艺会展等领域广泛应用。

未来,我国的计算机科学与影视、影像产业有望实现深度同构共生。这种共生关系意味着两个领域不再孤立发展,而是相互融合、共同进步★。而AI技术将在这一过程中扮演至关重要的角色★★。

计算机技术与影视行业的深度融合,将进一步促进计算机专业人士与影视制作人间的深入交流和思考★。本文将从计算机技术、电影学理论和内容创作等角度出发,论述当下AI技术对电影行业发展演进带来的新变化,提出跨学科、跨领域的学术思考。

[9] 杨亮★★,孙立军.《阿凡达★★★:水之道》是动画电影吗?——兼论数字时代★★★“运动影像”的超真实想象[J].北京电影学院学报★★★,2023(01)★:46⁃53★.

在北京2022年冬奥会和冬残奥会期间★★,陈宝权教授团队研发的“冰雪项目交互式多维度观赛体验技术与系统” [3](图6)通过多个相机阵列同步拍摄★,实现了多视点影视转播的“自由视点”效果,使每位观众得以自主控制观看视角,更具沉浸感地观赏比赛精彩瞬间★★★。团队还实现了在赛事转播中引入“子弹时间”特效效果,在直播中实现原本需要长时间计算渲染的特效★★★。这些技术和研发成果起源于电影★★★,应用于其他行业,并将反哺电影摄制技术发展,有望为电影创制过程带来显著改变,推动电影向更高维度影像媒介方向发展。

作为一种现代表达媒介和艺术形式,电影将视觉★、听觉等多种感官与记录、叙事、抒情等元素融为一体,创造出令人难以忘怀的体验。电影与计算机技术的紧密联系,使其在过去几十年中不断进化★★,产生了如数字视效(VFX)、虚拟现实(VR)等诸多革新。近年来,随着人工智能(AI)技术的快速发展,特别是OpenAI Sora等文生视频工具的出现,使其在电影制作中的潜力备受瞩目★★★,并被认为可能颠覆电影创制全过程。本文基于2024中国计算机大会(CNCC2024)“AI与未来影像★”论坛★,回顾了计算机图形图像技术在数字影像发展过程中的重要支撑作用★★,探讨了AI时代电影工业所面临的机遇与挑战,展望了AI技术在电影行业乃至未来影像领域的发展趋势,对进一步推动电影与AI技术的深度融合进行了探索。

通过计算机科学领域新技术尤其是AI技术的发展和应用,我国有望生产出更多高质量电影作品。这些作品不仅能丰富中国人民的精神文化生活★,满足人们对美好生活的向往,还可在全球范围内传播中国价值观和文化理念★★,为构建人类命运共同体贡献中国智慧和力量,通过电影这一载体向世界展示一个真实★★★、立体、全面的中国形象,传递和平、发展、合作★★★、共赢的中国理念。

罗斯提出★★★,随着AI的“指数级★★★”成长,针对AI技术带来的问题,应尽快着手解决,刻不容缓★★★。

北京电影学院副院长★★★、北京电影学院中国动画研究院院长,主要研究方向★★★:中国动画史研究、动画电影创作、当代艺术创作等。

罗斯认为,从印刷术到电视、互联网和智能手机,几乎所有的新兴媒体技术均旨在帮助人类实现信息传递、故事讲述和现实复刻目的。当今AI技术应用带来的影响同以往新技术所带来的变化有着本质区别——以往新技术带来的是新工具,而当前新技术带来的是智能体(Agent)。早期的AI技术大多仅是人类用来创造事物的工具★★★。这类工具在某种程度上替代人类完成了部分工作,人类使用工具后可将时间和精力投入到创意度更高的工作中。而现在智能体直接取代了人类完成创造,这是根本上的不同。如皮克斯影片《玩具总动员》中玩具变成了有生命的角色并能自主行动一样★,AI技术就如同工具从工具箱里★“跳”出来,变得像人类一样解决问题,使其完全同之前所有的工具区分开来。

将AI视为新质生产力的一部分,意味着我们已认识到AI技术在推动社会进步和经济发展中的重要性★。在电影领域,AI技术不仅能提高制作效率和质量★★,还能为影视创制过程提供新的视角和工具。此外,AI技术可辅助研究者分析镜头语言和电影文本,帮助创制人员理解观众喜好和需求,进而创作出符合本土化审美需求的作品,为中国乃至全球观众带来前所未有的观影体验。AI技术也将助力建立更加灵活★、高效的中国制片体系,以快速响应市场变化★★★,并保持高质量的制作标准。

作为计算机图形学著名学者和首位入选ACM SIGGRAPH Academy★★“计算机图形学名人堂”的中国科学家,陈宝权教授在任北京电影学院未来影像高精尖创新中心(以下简称“高精尖创新中心”)首席科学家期间,组织了大量国内国际计算机图形学和电影行业的深度交流互动活动★,紧密联系的专家包括前文所述的斯科特·罗斯(Scott Ross),美国工程院院士★★、计算机图形学和人机交互技术先驱、乔治亚理工大学教授詹姆斯·弗雷(James Foley),美国工程院院士、美国硅图公司(SGI) 联合创始人、Lytro CTO★★、OpenGL之父科特·埃克利(Kurt Akeley),PDI联合创始人、Cloudpic创始人理查德·庄(Richard Chuang)以及中国工程院院士、北京航空航天大学教授赵沁平等。在国际化交流环境中,陈宝权教授带领的科研团队在几何三维重建、物理仿真模拟★、人体动作控制等研究方向均取得重要进展。

李道新教授认为,在新时代必须结合大数据与人工智能等新兴科技,重新审视并构建电影知识体系。在当今快速变化的技术环境中,将传统电影理论与现代科技结合,实现电影研究与生产的深度融合★★★,是必要而紧迫的。作为一个基于大数据与AI驱动的中国电影知识体系平台,CCKS平台得到了跨媒介、跨学科、跨国别、跨领域等的特别关注。研究团队将以高质量数据与自主性知识体系为目标★★★,力图将CCKS平台打造为教、学、研★★、产、服★、命融合的智能体★★★。其中★★,服指为个体★★★、社会★、国家和民族服务;命指禀赋生命经验与使命意识★★★,构建网络空间命运共同体[4]★★★。

[10] 孙立军★★★,霍笑妍.漫谈人工智能时代未来电影发展方向——动画导演孙立军访谈[J].电影评介★★★,2023(20):1⁃5.

未来已来。自AI技术诞生后★,动画电影与真人电影的界限逐渐模糊,以好莱坞为代表的超豪华、高投资、全明星商业模式,可能在未来的AI时代将不复存在,★★“如何向AI学习”以及“如何与AI交朋友”是当前值得思考的问题★。中国电影行业的年轻从业人员要有把国产电影“做大”的意识★,把AI视为和人类思想性、艺术性赛跑的对手。智能电影时代的到来无疑给我国艺术家★、技术专家以及电影从业人员带来了挑战,但更多的还是机遇★★,鼓励我们最大程度地发挥自身原创性,对于讲好中国故事、传播中国声音、彰显中式审美而言有着深远的意义[13]★★。

[16] 杨亮★,孙立军.从化身★★,替身到原生——元宇宙题材电影中虚拟角色的身份类型与文化反思[J].当代电影★, 2023(3):152⁃158.

[12] 凡悲鲁★★. AI绘画★:当代水墨艺术的“正发生★”[M]★★.北京:海洋出版社,2024★★.

- (上一篇):广州润海网络科技取得双屏显示计算机专利引领显示技术新潮流

- (下一篇):优秀范文《以策略为帆驶向更好的自己